Introduction

Il pourrait apparaître inattendu que l’antipsychiatrie soit associée à la réflexion éthique ou, si l’on préfère, que l’on place dans une perspective commune les enjeux éthiques et l’antipsychiatrie. Le mot résonne plus comme un combat, souvent radical, mené par quelques psychiatres et qui paraît avoir reçu plus d’écho auprès de certains groupes de la société civile qu’au sein de la sphère médicale. Et au-delà de l’interprétation qui est donnée des différentes propositions formulées par les partisans de l’antipsychiatrie, le terme évoque une période de crise, de mise en cause des pratiques psychiatriques voire de la médecine en général. Enfin, le terme d’antipsychiatrie lui-même est largement contesté bien qu’il soit passé dans le langage courant à partir des années 1970.

L’antipsychiatrie traduit un ensemble d’événements dont il serait nécessaire de démêler les fils pour mieux en saisir le sens et la réalité des faits qui la composent. L’interprétation qui en est donnée est particulièrement contrastée. L’antipsychiatrie peut évoquer un courant d’idées représenté par des psychiatres qui refusaient la notion de maladie mentale ; on pourrait aussi mettre l’accent sur le fait que d’autres défendaient une psychiatrique alternative. Notre propos n’a pas pour objectif de trancher entre les différentes définitions ; il s’agit de présenter, parmi les nombreuses discussions et débats qui ont accompagné le mouvement antipsychiatrique, des thématiques qui relèvent plus particulièrement de la recherche en éthique. La critique de la psychiatrie de l’époque contient, de par les arguments que déploient les partisans de l’antipsychiatrie de même que par les objectifs qui sont les leurs, une dimension éthique. Il s’agira donc de saisir comment ces derniers entendent cet aspect et le rôle qu’ils détiennent dans un mouvement qui se caractérise naturellement par bien d’autres objectifs notamment plus ouvertement politiques. En aucun cas nous ne défendons l’idée que l’antipsychiatrie serait éthique dans son essence. Toutefois, force est de constater que la question de l’institution bonne a été posée et à travers le prisme de sa légitimité et du principe de justice. Quant à la question de la maladie mentale et de ses usages, plusieurs tenants de l’antipsychiatrie ont cherché peut-être moins à la nier que de tenter de nous convaincre que l’usage de certaines grilles de lecture favorisaient une vision négative de la maladie. A partir de cette dénonciation, ils se demandaient si la fonction du médecin était bien de constituer cet archipel de peurs et d’angoisses.

Les lignes qui suivent se focalisent sur le contexte de la psychiatrie italienne qui a connu à partir des années 1960 plusieurs types de transformations dont l’émergence de ce qu’on appelle le « courant anti-institutionnel », à travers notamment la figure de Franco Basaglia (1924-1980), expression souvent préférée à celui d’antipsychiatrie. La pluralité des acteurs de l’antipsychiatrie rend tout travail d’interprétation de son contenu et de son héritage délicat, voire réducteur. C’est pourquoi il nous a paru préférable de privilégier la situation italienne qui présente en elle-même une certaine hétérogénéité. En effet, la critique de la pratique psychiatrique se décline selon des registres différents au cours des années 1960 et varie en fonction des acteurs considérés. Là aussi la figure de Franco Basaglia sera privilégiée car il apparaît singulièrement comme un « éveilleur de conscience », pour reprendre l’expression de Christian Hervé.

L’antipsychiatrie italienne dans le contexte international

A partir des années 1960, les modalités de la prise en charge des malades relevant de la psychiatrie et le cadre juridique dans lequel elles sont effectuées, sont remises en cause par un certain nombre de représentants de la communauté psychiatrique en Italie et dans d’autres pays. Dans le pays de Dante, des médecins se rassemblent en fondant une association dont le but est de réformer la loi en vigueur (datant de 1904) et d’amorcer une évolution des pratiques de soin jugées obsolètes. Les pouvoirs publics ne marquent pas d’hostilité à cette aspiration au changement et les parlementaires se penchent sur la réforme de la loi. Celle-ci insistait sur le caractère dangereux de la maladie mentale et le texte ancien orientait la prise en charge dans une perspective plus carcérale que sanitaire. Le travail des parlementaires italiens aboutit à un toilettage plus qu’à une profonde réforme créant une certaine déception parmi les psychiatres les plus dynamiques et les plus critiques qui considéraient que la loi devait être certes améliorée, mais qu’une réponse juridique, aussi novatrice soit-elle, ne suffisait pas à prendre en compte la question du soin qui demeurait alors la question essentielle selon eux. C’est à ce même moment que le psychiatre Franco Basaglia intervient dans le débat en créant un mouvement dit anti-institutionnel, qui apparaît alors comme le pendant italien de l’antipsychiatrie anglaise qui s’est invitée sur le devant de la scène avec notamment le livre du psychiatre d’origine sud-africaine David Cooper (1931-1986) Psychiatry and Antipsychiatry (1967). De la même manière que ce dernier a entamé une profonde réorganisation de la prise en charge des schizophrènes dans l’établissement londonien où il officie, Franco Basaglia commence à introduire une nouvelle organisation au sein de l’hôpital psychiatrique de Gorizia, ville frontière avec ce qui s’appelle alors la République fédérale de Yougoslavie. Mais ce qui vient de le faire connaître, c’est un livre intitulé L’institution en négation, publié en 1968 auprès d’un des éditeurs les plus connus d’Italie, la maison turinoise, Einaudi. L’ouvrage est le compte rendu de l’activité exercée au sein de son hôpital. Toutefois, l’originalité de cette publication ne réside pas dans ce seul aspect descriptif, mais aussi dans l’architecture du livre et dans sa tonalité. D’une part, les malades y exposent les dialogues qu’ils ont menés en diverses circonstances et d’autre part, Basaglia et plusieurs membres de son équipe médicale accompagnent ces comptes rendus par des articles de réflexion. Le ton général de l’ouvrage est d’une grande énergie, souvent direct, refuse une certaine langue de bois du discours médical et enfin fait un descriptif de la situation asilaire italienne tout à fait sombre. En bref, l’ouvrage est un pavé dans la mare.

Franco Basaglia, docteur en médecine depuis 1949, a exercé comme enseignant de neuropsychiatrie tout au long des années 1950 auprès de la clinique des maladies mentales de la faculté de médecine de Padoue. Au cours de ces années, il ressent une insatisfaction croissante quant au contenu de l’enseignement qu’il doit dispenser et quant aux conceptions en vigueur au sein de sa faculté et, de manière plus générale, il marque un désaccord croissant avec les interprétations prévalentes au sein de la communauté psychiatrique. Par exemple, la séparation entre l’enseignement universitaire et la pratique hospitalière ne lui paraît pas une bonne chose. Mais plus grave, à ses yeux, il considère que la neurologie est trop dominante dans l’abord des maladies mentales et il ne partage pas l’idée que la psychiatrie se réduirait à l’étude de la pathologie du cortex. L’université italienne accueillait traditionnellement des psychiatres fortement marqués par la neurologie mais très peu formés à la psychopathologie. Enfin, l’organicisme dominant lui apparaît comme une position théorique facilitant une représentation réductrice du malade mental. Basaglia se tourne pendant ces mêmes années vers la lecture de nombreux auteurs, souvent philosophes, mais aussi de nombreux psychiatres, étrangers à la culture médicale italienne. Si cet apprentissage se révèle fondamental pour la formation de sa pensée et pour ce qu’il va mettre en action dans les années 1960, la carrière universitaire telle qu’elle se déroule alors lui paraît de plus en plus vaine. La transmission d’un savoir, essentiellement basé sur des catégories de lectures quasi immuables, lui apparaît peu convaincante. Le sentiment d’être marginal au sein de son propre contexte professionnel finit par le décider à entreprendre un tournant dans sa carrière : il choisit de devenir médecin chef dans un hôpital psychiatrique. Basaglia en est venu à considérer qu’il devait se confronter au malade interné et que cette rencontre lui permettrait de mieux saisir la réalité et la complexité de la maladie mentale.

Le travail éthique amorcé par Basaglia se fonde sur deux axes majeurs de réflexion constamment articulés à une mise en application. Le premier est de reconsidérer la question du colloque singulier de la relation entre le médecin et le malade. Le second est de donner une attention particulière au contexte dans lequel cette rencontre a lieu. Le patient demeure toujours au centre de la réflexion, non plus à travers le prisme d’un dialogue à deux, mais comme membre d’une communauté marginalisée dans un environnement donné, en l’occurrence celui de l’hôpital. C’est la dimension institutionnelle – l’hôpital – qui deviendra progressivement l’axe principal de la réflexion de Basaglia, le point de départ qui détermine en quelque sorte les autres éléments.

La rencontre avec la phénoménologie

C’est au cours des années 1950 que, devant son insatisfaction croissante, Basaglia se construit une sorte de programme de lecture, largement dédié à la phénoménologie. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce courant de pensée philosophique se répand au sein des cercles psychiatriques, mais selon des modalités différentes suivant les écoles psychiatriques et suivant les pays européens. En Italie, la phénoménologie reste toute à fait marginale. Basaglia a commencé son apprentissage en lisant les maîtres, Edmond Husserl (1859-1938) et Karl Jaspers (1883-1969). Le livre de ce dernier, Psychopathologie générale a été très apprécié par Basaglia qui a vécu la lecture de cet ouvrage comme un véritable tournant intellectuel. Il s’intéresse par la suite à des philosophes français tel que Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), auteur de Phénoménologie de la perception (1945). Il s’intéresse également à l’existentialisme tel que défini par Jean-Paul Sartre (1905-1980) dans son livre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique (1943). Il lit également les travaux du psychiatre Eugène Minkowski (1887-1972), auteur de plusieurs travaux sur les schizophrènes – dont son livre majeur Le Temps Vécu. Cet auteur a proposé une nouvelle approche et une nouvelle interprétation du schizophrène, figure clinique complexe par excellence. Au final, son apprentissage est éclectique et Basaglia maîtrise différentes facettes de la phénoménologie.

Il découvre dans ces lectures – qui vont le marquer et l’influencer– que la phénoménologie en psychiatrie propose une nouvelle méthode de compréhension du malade en atténuant le rapport d’extériorité qui caractérisait jusqu’alors la relation entre le psychiatre et le malade. Il note également que cette méthode permet de dépasser la simple identification des symptômes et de trouver dans quelle catégorie clinique on peut faire entrer le malade. Basaglia se reconnaît dans cette attitude qui revient à prendre en compte la subjectivité du malade, à instaurer l’écoute qui doit favoriser autant que possible la capacité de se représenter à soi même les expériences du malade. Il trouve dans la phénoménologie plusieurs des réponses à ses insatisfactions. Ainsi, la tentative de comprendre l’expérience intime du malade contribue à amoindrir la position d’extériorité du médecin dans sa relation au patient. Or cet aspect lui apparaît fondamental et source de nombreux développements prometteurs.

Basaglia imagine un acte thérapeutique en rupture avec la psychiatrie organiciste dominante en Italie dans les années 1950 et 1960. L’acte thérapeutique signifie prendre en compte le malade dans sa globalité car le trouble mental, s’il existe, frappe la personne différemment que si celle-ci est affectée par le dysfonctionnement d’un organe spécifique. Le soin n’est pas un retour vers un état de normalité que la prise en compte de la subjectivité du malade rend inatteignable et surtout rend ce concept mal posé. Le soin consiste, en l’occurrence, à créer les conditions les plus favorables possibles afin que la personne retrouve ses possibilités existentielles. Basaglia en vient à penser que la cause de la folie, souvent recherchée dans un dysfonctionnement cérébral ou organique, n’est pas l’élément essentiel de son activité. Déjà parce que la recherche des causes est un parcours semé d’embûches et d’échecs. Mais plus encore parce que l’intention n’est guère adéquate. Comprendre la nature de la folie peut se révéler un objectif nécessaire du point de vue de la connaissance scientifique mais, dans le cadre de la relation médecin-patient, cet objectif renforce l’idée du malade vu comme une chose. Il faut suspendre toute préconception pour prendre le malade en tant que tel et pour lui-même, et non pas pour ce qu’il est censé représenter, que ce soit un défi pour la science ou une nuisance pour la société. Basaglia propose donc de déplacer l’objectif de la rencontre avec le malade. Le psychiatre doit se demander quelle est la nature de cet éloignement de la réalité opéré par le malade. Il convient de saisir ce processus afin d’espérer entrer plus en relation avec le malade. Par cette attitude, le médecin peut capter les éléments subjectifs de la personne et ne plus se focaliser sur le constat d’une discordance profonde du malade qui entraîne un comportement discriminant de la part du médecin qui ne fait qu’ajouter au drame humain une violence supplémentaire. Puisque la notion d’incompréhensibilité, liée là aussi à la figure du schizophrène, bloque finalement toute action thérapeutique, il faut parvenir à la contourner voire à la dépasser. Basaglia constate que la recherche des causes de la schizophrénie ne modifie nullement les lignes d’exclusion dans lequel le jugement médical place le schizophrène et, de surcroît, cette catégorisation fait disparaître la personne ; celle-ci est entièrement ramenée à sa pathologie au nom d’une lecture marquée par l’idée d’une constitution de départ expliquant le tableau clinique.

Rechercher en revanche les causes de ce qui a rendu la personne si détachée de la réalité peut ouvrir de nouveaux horizons à la fois de compréhension et d’attitude à l’égard du patient. Au-delà du diagnostic, Basaglia découvre toute l’importance d’engager un rapport à l’autre qui soit bien plus que la rédaction d’un diagnostic. Ce sont ces différents éléments qu’il va progressivement prendre en compte et continuer de discuter dans une réflexion sur lui-même et sur sa pratique, attitude caractéristique de son parcours professionnel.

Phénoménologie et antipsychiatrie

L’influence phénoménologique est constatée à la fin des années 1950 parmi de nombreux psychiatres de différents pays qui n’avaient pas nécessairement grand chose en commun, si ce n’est probablement une vive insatisfaction devant leur discipline et la conviction d’une psychiatrie face à de nombreuses impasses conceptuelles. La plupart des psychiatres, associés au cours des années 1960 au mouvement antipsychiatrique, ont affiché un intérêt soutenu pour la phénoménologie. L’exemple le plus frappant est celui du psychiatre écossais Ronald Laing (1927-1989). Ce dernier fut un lecteur intéressé de Sartre et exprima un vif accord avec l’existentialisme. Dans son livre le Moi divisé paru en 1959 (et traduit en français en 1970), Laing défend l’idée que le psychotique est intelligible et que la mise en place d’une sorte de ligne infranchissable entre lui et le médecin, ce dernier étant incapable de comprendre et même de saisir le délire psychotique, constitue une manière inacceptable de renoncement de la part du psychiatre. A la fois Laing conteste cet a priori du psychiatre et à la fois il cherche à montrer que la psychopathologie de son époque repousse par ses catégories et ses étiquettes le malade plus qu’il n’en permet la compréhension. Laing adresse une position critique à l’égard de la pratique psychiatrique courante, se réclame d’une capacité de compréhension du malade car rien ne saurait s’y opposer fondamentalement et enfin exprime une radicalité sous-jacente qui servira d’instrument dans la critique généralisée du pouvoir psychiatrique développée à la fin des années 1960. L’ouvrage de Laing eut une grande importance pour le mouvement antipsychiatrique devenant un manifeste de ce dernier.

Il y a un lien indubitable entre la phénoménologie et les représentants de ceux qui vont être labellisés antipsychiatres. Mais cette rencontre comporte plusieurs dimensions, en partie contradictoires ; en d’autres termes, l’intégration de la phénoménologie fonde une tension profonde parmi certains représentants de cette génération d’après guerre. Cela est singulièrement illustré par Basaglia. La phénoménologie accélère la distanciation qu’il prend face à son métier et à sa fonction et lui procure les moyens d’une réflexivité qu’il ne va plus jamais cesser de mener. C’est au cours de ce croisement, de cette rencontre que s’est manifestée une vive interrogation éthique. Il y a donc eu, pour les tenants d’une critique radicale de la psychiatrie, une première phase qui a consisté à refonder les moyens conceptuels de la discipline en s’appuyant notamment sur la phénoménologie ; mais le regard critique sur le savoir médical encore marqué par des hypothèses issues du XIXe siècle déstabilise trop la fonction même du psychiatre pour Basaglia et d’autres pour qu’ils puissent continuer leur métier paisiblement. Il y a donc une seconde phase qui correspond aux années au cours desquelles Basaglia va mettre activement en pratique sa révolution intérieure si on peut dire et choisir de poursuivre le travail de déstabilisation du savoir psychiatrique et du rôle du médecin au sein du corps social.

Crise du savoir médical et impératif moral

Avant d’entrer dans une pratique psychiatrique nouvelle, Basaglia a ressenti la nécessité de travailler les outils conceptuels de sa discipline. C’est au cours de cet apprentissage qu’il conclut au classicisme de ce qu’on lui a appris et de ce qu’il continue d’enseigner comme assistant à l’université en Vénétie. Il le ressent surtout comme un conservatisme doublé d’un désintérêt pour le malade. Le temps passé au sein d’une clinique universitaire lui a permis de comprendre combien ces lieux d’enseignements s’éloignaient des malades. Ce constat aboutit à un mélange de recherches de voies nouvelles et à un sentiment de colère et de révolte. C’est donc à la fois par l’esprit et dans sa chair qu’il a refusé le métier pour lequel il a été formé et qu’il tente d’en construire un autre, c’est-à-dire inventer une autre manière d’être psychiatre. C’est à travers ce moment que prend forme la dimension éthique de son itinéraire. Son travail va s’exercer sous un double impératif, celui de la dénonciation et de la morale. Il faut ici entendre le terme dans le sens d’une exigence d’être soi-même et de construire un personnage qui ne soit plus celui du psychiatre de la génération de ses maîtres. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une morale au sens d’une obligation de règles à respecter au nom de valeurs qui nous transcenderaient. La dimension éthique réside de manière paradoxale dans le refus de cette configuration. C’est bien parce que ce travail de sape de la morale n’a pas été mené que la situation des malades est immorale, attestée notamment par la discordance entre les objectifs et la réalité des pratiques qu’il découvre. La conviction qu’il y a une urgence ne va cesser de prendre de l’ampleur au fur et à mesure qu’il va découvrir les différentes facettes de la réalité asilaire d’une part et prendre conscience de la solitude profonde du malade d’autre part.

Son interrogation éthique est, au demeurant, une interrogation douloureuse puisqu’il y a la prise de conscience de l’existence d’une psychiatrie qui serait selon Basaglia dans une impasse à la fois au niveau théorique et au niveau pratique. Le constat n’est évidemment pas facile à entendre et à accepter. Mais il va tenter à la fois de dire pourquoi il est progressivement parvenu à ce constat et ensuite élaborer des solutions à cette crise profonde de la psychiatrie qu’il ressent.

La mise entre parenthèses de la phénoménologie

Le premier stade de cette nouvelle étape critique est de considérer que l’approche phénoménologique n’est plus suffisante pour permettre des réponses adéquates à ses nouveaux impératifs. Il continue de penser que la phénoménologie a modifié la nature de la relation du médecin vers le patient et ce que cet acquis est loin d’être mince. Toutefois la quête d’objectivité manifestée par les phénoménologues ou par ceux qui s’inspirent en psychiatrie de la phénoménologie, ne se distingue pas suffisamment du savoir positif tel qu’il s’est constitué au XIXe siècle et qui a abouti en psychiatrie à ne voir dans le malade qu’une adition de symptômes à ranger dans des catégories de moins en moins pertinentes. La phénoménologie ne discute pas réellement – ou insuffisamment – les hypothèses qui structurent le savoir psychiatrique et ne les voit pas comme des présupposés. Par exemple, Basaglia juge que la phénoménologie repose trop sur le rationalisme de son discours sans suffisamment le questionner ; or il suppute qu’il y a derrière la crise de la psychiatrie une crise de la raison médicale. En conséquence, la position phénoménologique maintient le psychiatre dans une supériorité par rapport au patient, ce qui l’amène à conclure que la relation n’est, au fond, pas suffisamment modifiée. Même si la phénoménologie aide le psychiatre à organiser l’écoute du patient et à prendre en compte son vécu, il demeure dans une position d’éloignement. La relation demeure inégale car d’un côté réside le savoir toujours maîtrisé, exprimé avec des mots choisis tandis que de l’autre la prise de parole du patient est hésitante, aléatoire, insolite. Cette incapacité à modifier profondément l’autorité médicale dans le dialogue avec le patient vient du poids toujours acquis par la science médicale au sein des représentations collectives et du pouvoir que cette situation lui confère et que Basaglia va de plus en plus dénoncer car il estime que le corps médical s’en sert abusivement. Ce dernier se refuse de se demander d’où vient son savoir médical et surtout comment s’est-il construit et à quelles fins est-il utilisé ? Autant de questions toujours contournées selon Basaglia et il ne se résout plus à cette attitude.

Le psychiatre, acteur politique

Dans un premier temps, il considère que cette sorte d’insouciance n’est plus tenable car c’est précisément la non discussion des cadres de lecture de la maladie mentale qui a amené l’état de déshérence des hôpitaux psychiatriques et qui a ruiné progressivement la relation entre le médecin et le malade. Une relation qui est devenue plutôt un rapport de force inégal plutôt que l’échange entre deux personnes dont l’une est dans une souffrance. Cette dernière ne peut être négligée car intégrer la souffrance de l’autre est une obligation morale mais contribue également à l’effacement du sentiment d’étrangeté que provoque le malade mental puisque la souffrance renvoie notre humanité à chacun d’entre nous. Le sentiment d’étrangeté face au patient n’est pas la position correcte du psychiatre puisque c’est dans l’altérité que se fonde son code d’honneur, sa mission. La reconstruction d’une connaissance critique des pratiques médicales lui apparaît tout à fait nécessaire et doit emprunter des chemins différents de ceux utilisés précédemment, sous peine d’aboutir à un savoir plat, sans dimension épistémologique et garantissant une position sociale illégitime. Cet impératif résultait d’un constat formulé par Basaglia de manière souvent lapidaire : les psychiatres avaient renoncé à leur métier. Ils étaient devenus les gardiens d’un temple bien délabré par le temps. Et ils veillaient sur leurs prérogatives avec autant de jalousie que de certitudes qui n’étaient en fait que des préjugés. On assistait à une psychiatrie dont les représentants déployaient moult catégories dont la principale fonction était de stigmatiser différentes catégories de population. La psychiatrie devenait un savoir plein de faux semblants et une machine à produire de la norme.

L’attaque était sévère et a été traditionnellement ressentie comme une dénonciation de la science. En fait Basaglia ne partageait pas les idées des tenants de la table rase, défendues par un certain gauchisme intellectuel. Il estimait qu’il fallait se débarrasser du savoir scientifique dès lors que celui-ci était utilisé pour asseoir des considérations sociales et pour accréditer des normes sociales. Il avait conscience que le savoir médical avait et aurait toujours des conséquences sociales fortes. C’est pourquoi il appelait de ses voeux ce qu’il nommait un savoir théorico-pratique. Cette analyse fut menée par Basaglia en s’appuyant sur certains concepts phare du marxisme ; mais de dimension intellectuelle, plutôt affranchi des contingences et des stratégies politiques telles que pouvaient les élaborer le parti communiste, Basaglia s’intéressait aux idées du philosophe d’inspiration marxiste Antonio Gramsci (1891-1937) dont les idées furent popularisées dans les années 1960. C’est en tout cas à cette occasion que Basaglia oriente son travail de déconstruction du savoir psychiatrique en utilisant des notions empruntées à la philosophie politique pour souligner que la psychiatrie est politique. Il employa fréquemment le terme d’idéologie dont il fit un usage tout à fait important. Le terme a aujourd’hui une définition à la fois vague et péjorative qui requiert de retracer le sens retenu par Basaglia et les motivations qui sont les siennes quant à cet usage. Il s’inspire à la fois du sens premier, celui défini en son temps par Karl Marx qui parlait alors de fausse conscience, et il s’accorde également pour penser que le psychiatre est ce que Gramsci appelle un intellectuel hégémonique, ce qui lui confère un pouvoir social et un rôle politique dont il doit se départir. Dans le cas présent, en effet, le psychiatre est une sorte de commis des d’institutions sanitaires soumises à un appareil d’Etat réprimant et stigmatisant. Le psychiatre ne peut s’affranchir d’un dispositif de vérité sans remettre en question cette équation entre savoir et pouvoir qui le constitue. Il doit pour cela commencer à reconnaître que la neutralité du psychiatre n’existe pas.

Après avoir malmené la position du psychiatre dans la relation médecin patient, Basaglia opère la même approche au niveau du statut du psychiatre et de la relation qu’il entretient avec le corps social et tente d’évaluer le rôle que la société (les institutions politiques) accorde au psychiatre. La lecture de Sartre lui a été ici aussi profitable. De la même manière que le patient ne doit pas accepter la relation de dépendance au psychiatre dans leur dialogue singulier, le malade mental doit réacquérir les moyens de son affirmation politique, de reprendre en quelque sorte les droits civiques qui sont les siens et qui lui ont été arrachés du fait de sa condition d’interné. Ce double raisonnement est constitué à partir de la notion de liberté. Celle-ci est en effet un fil directeur tout à fait fondamental de l’interrogation philosophique de Basaglia et représente à ce titre un concept phare de son oeuvre. C’est en ce sens que ses orientations politiques et théoriques l’ont rendu indépendant du parti communiste. Se réapproprier sa liberté dans le dialogue médecin-patient témoigne de la volonté de pouvoir se reconstituer soi-même. C’est pourquoi, tant que ce dialogue se joue dans un cadre paternaliste ou d’autorité, le malade est voué à l’échec et à rester dans la condition qui l’a amené face au médecin.

Au niveau social, le psychiatre doit se demander quelle liberté il invoque. Son statut d’individu bien portant et doué de raison ne doit pas être suffisant pour imposer à celui dit malade ce statut précisément, sous peine, s’il fait l’économie de cette réflexion, de manquer la dimension éthique de sa fonction. D’une certaine manière Basaglia invite son homologue à faire un travail sur lui-même, à la fois au niveau personnel mais aussi au niveau social. Les représentations mobilisées par le savoir médical doivent être constamment interpellées afin de débusquer les faux semblants qu’elles véhiculent. Mais ce travail d’interrogation de type épistémologique doit s’accompagner de la mise à nue du concept de liberté pour soi. De la même manière que Basaglia s’éloigne de plus en plus de la notion d’intentionnalité, chère à la phénoménologie, il considère, reprenant ici les propos de Karl Manheim, que notre conviction d’être libre et affranchi de préjugés n’est pas recevable en tant que telle. C’est là précisément ce qu’il appelle les fausses consciences. Puisque le psychiatre a le pouvoir et le droit de dire que la raison est altérée chez un individu, il lui faut face à ce pouvoir énorme s’interroger sur lui-même. Non pas dans la crainte d’apparaître plus malade que celui déclaré comme tel, mais pour saisir et comprendre les modalités d’un tel jugement. Le diagnostic est trop porteur de conséquences pour ne pas devoir obéir à des procédures spécifiques et à une mise en cause critique.

Une psychiatrie d’engagement

Insister sur la nature politique de la psychiatrie et par là définir une responsabilité nouvelle du psychiatre au sein de la société moderne, élargit l’horizon de sa mission et fournit une nouvelle vision des savoirs scientifiques en articulation avec le monde social. C’est pourquoi Basaglia considère que le psychiatre ne doit pas se cantonner à une figure de technicien d’un savoir spécifique. Cette stature permet trop souvent de se maintenir – pour ne pas dire se réfugier – derrière une neutralité scientifique à laquelle il ne croit guère, mais surtout qui ne lui convient pas car elle lui apparaît de plus en plus problématique en tant que telle. Elle « empêche » le psychiatre d’atteindre une position éthique. Il observe que ce savoir est employé à des fins contraires, voire à des fins violentes, puisqu’il est utilisé pour officialiser en quelque sorte des politiques de discriminations à l’égard des individus. Il convient de décortiquer les mécanismes mis en œuvre et de ne pas hésiter à descendre dans l’espace public pour devenir un protagoniste du politique. Pour opérer une telle évolution, Basaglia prend exemple sur la notion d’engagement formulé notamment par Jean-Paul Sartre.

La radicalité de certains de ses propos est plus le fruit d’une douleur doublée d’une grande colère produite par ce qu’il a rencontré dans son existence que le besoin de joutes intellectuelles abstraites. Son but n’est pas de démonter sur un plan théorique la faiblesse d’entités abstraites construites parallèlement à une analyse des réalités sociales. Basaglia ne cherche pas à remplacer une théorie des faits mentaux par une autre théorie concoctée par lui. Il demeure et revendique d’être un praticien passionné de la mise en application d’outils conceptuels pour transformer la réalité sociale. C’est précisément cet élan pour la construction des théories sur l’humain qui recèle toutes les dérives qu’il dénonce et pour lesquelles il s’engage sur tous les fronts à partir de la fin des années 1960.

La pratique du réel

A l’origine de ce tournant politique qui va marquer sa carrière de médecin, il y a sa rencontre concrète avec la réalité asilaire qu’il maîtrisait mal jusqu’à ce qu’il prenne ses fonctions à l’hôpital de Gorizia. Lorsqu’en 1961, Basaglia pénètre dans l’hôpital psychiatrique dont il a désormais la charge, il est frappé par l’odeur fétide qui règne dans les pavillons, odeur qu’il compare à celle prévalant dans les cellules de prisons d’un autre temps. La dimension carcérale lui apparaît d’autant plus à l’esprit qu’il se remémore ses propres conditions de détention suite à son arrestation par les fascistes italiens en 1944 lorsque l’Italie était en proie à une guerre civile larvée. En outre, il prend conscience des situations de vie dans lesquelles les internés évoluent au sein de l’hôpital. Il ressent leurs conditions de vie douloureuse et affirme qu’ils sont humiliés, oubliés par le personnel et au final privés de leur humanité. Basaglia n’aura de cesse de donner la parole aux malades par la suite et son livre L’institution en négation évoque des cas précis d’humiliation scandant la vie du malade interné. Il n’a pas de mots assez durs pour dénoncer cet état de fait. Mais Basaglia pense rapidement que son travail n’a pas à se limiter à ce simple témoignage d’une situation inacceptable. Il estime que celle-ci n’est pas fondamentalement liée à l’hôpital dont il a la charge. Il prend la peine de fournir des exemples à partir de celui-ci car c’est de cette réalité qu’il part. Il est vrai aussi que cet hôpital, implanté sur un territoire pauvre et largement exposé, de par sa situation géographique, aux tensions politiques non encore résolues depuis la division de l’Europe en deux blocs, est le « laissez pour compte » des préoccupations publiques. Cependant, au-delà d’une particularité locale, il considère que ce qu’il a découvert à Gorizia est la norme de l’hôpital psychiatrique. Dès lors, il faut travailler sur la remise en cause de l’institution psychiatrique et ne pas se cantonner à une approche locale d’un problème nettement plus large. Ce que révèle Gorizia est d’ordre structurel et non d’ordre conjoncturel. Gorizia, comme les autres établissements psychiatriques italiens, sont le résultat d’une raison scientifique issue du positivisme médical et qui a inventé l’asile pour mieux exclure une maladie que la raison et le progrès hérités du XIXe siècle ont stigmatisé.

Le dépassement de l’institution

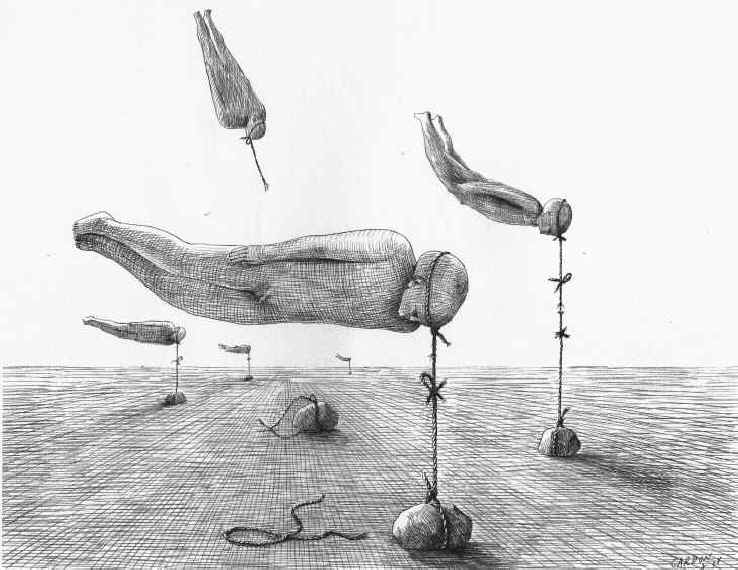

Si la phénoménologie lui a servi pour prendre conscience que la psychiatrie des symptômes et des classifications n’était pas une fin en soi, le travail politique qu’il effectue par la suite va porter toute son attention sur l’institution psychiatrique et plus généralement sur l’institution. Il entend par ce terme l’ensemble des dispositifs et des normes mobilisés par le savoir psychiatrique. Et il considère que ce type de dispositif composite est vecteur de violence, ce qui pose à partir d’un certain point la question de sa légitimité. C’est la mise en relief des contradictions de l’institution ce qu’il appelle l’institution en négation, expression qui a donné lieu au livre collectif déjà mentionné – traduit en français en 1970.

C’est à l’occasion de la rédaction de cet ouvrage qu’il commet un chapitre intitulé « Les institutions de violence », dénommant ainsi l’institution psychiatrique. Le livre est réalisé pour mettre en lumière les contradictions fondamentales de l’hôpital psychiatrique. Il s’agit de mettre en exergue tout ce qui va à l’encontre de ce que devrait être l’institution. Or il en vient à penser que l’institution n’est pas instituée pour le soin mais pour anticiper les risques liés au malade mental. C’est parce que la notion de dangerosité est trop fréquemment liée au malade mental que l’institution est édifiée. Or c’est là, pour Basaglia, une sorte de péché originel dont l’institution ne s’est jamais affranchie car son personnel médical croit au danger du malade. C’est l’anxiété du corps médical, voire du corps social dans sa globalité, qui définit les raisons de l’internement du malade. Il a constaté que l’asile abritait toute une population d’individus affaiblis socialement ou marginaux sociaux et il estime que ce résultat n’est pas le fruit du hasard. La stigmatisation sociale est l’enjeu de l’internement et non pas l’illustration de la volonté de soigner. Et quand bien même celle-ci ne serait pas totalement abolie, le diagnostic psychiatrique recoupe trop souvent un diagnostic qui emprunte aux normes sociales de l’époque – plutôt qu’à une investigation psychopathologique. La charge est, on le constate, violente et dévastatrice. En outre, prononcé avec les termes d’un langage puisant dans le marxisme, le discours de Basaglia a été inévitablement pris comme une charge exclusive et partiale contre la société occidentale et le modèle politique et économique de l’Europe de l’Ouest de l’époque. L’institution en négation, paru en 1968 s’est, en outre, retrouvé au milieu de l’agitation sociale que l’Italie n’avait plus connue depuis la chute du fascisme. Le livre a donc été utilisé comme un emblème pour porter la contestation contre le pouvoir politique en général et a été utilisé comme instrument pour réclamer des droits pour celles et ceux qui étaient jusque là des sans paroles, ce que leurs auteurs n’avaient pas naturellement imaginé. Ce télescopage avec l’actualité politique et sociale la plus immédiate et, en outre, son engagement nettement à gauche, ont durablement marqué les esprits et font de Basaglia l’épigone d’une radicalité aussi inattendue qu’inadéquate au sein d’un milieu médical qui n’était pas habitué à de tels propos et à de telles manifestations publiques. Toutefois, Basaglia n’est pas devenu un acteur de la politique au sens classique, mais a continué son cheminement politique au sens où il a imaginé une organisation des soins dont le but primordial était l’éradication des phénomènes de contradiction dont il offrait une analyse. Il n’était d’ailleurs pas le seul à établir des constats critiques à l’égard de l’hôpital psychiatrique. Quelques dix ans plus tôt, en France, par exemple, des psychiatres avaient pointé du doigt les éléments d’exclusion et de stigmatisation à l’oeuvre au sein de ces espaces clos. Certains avaient même pu dire que le soin aux personnes était une illusion si on ne prenait pas la peine de soigner l’hôpital auparavant. Basaglia reprend cette analyse mais va plus loin encore dans la critique. L’hôpital psychiatrique est un lieu qui aggrave la maladie par tout un ensemble d’effets pathogènes mais, en outre, la discrimination s’articule à une stigmatisation sociale profonde que l’hôpital révèle en plein jour. Ce sont les pauvres, les marginaux qui sont placés en premier dans cet univers et par conséquent l’hôpital devient l’instrument de marginalisation de certaines catégories de la population. Le savoir psychiatrique se fait alors complice d’un objectif qui ne devrait pas être le sien. C’est l’exemple même selon lui d’un savoir qui se déploie sur les individus pour les terrasser et étouffer leurs subjectivités. Le code interprétatif constitué pour dire la folie étouffe le malade. La critique est frontale mais elle ne traduit pas la seule volonté de jouer sur le registre de la radicalité ou de la protestation pour la protestation, dans un contexte politique qui était pourtant, au tournant des années 1970, largement soumis à cette « force centrifuge ». Au refus de ses collègues de reconnaître que leur diagnostic est politique, Basaglia oppose une attitude revenant à utiliser le politique pour démontrer que les catégories cliniques ne sont pas indépendantes des normes sociales. Il en vient à penser que l’opposition entre le normal et le pathologique est basée sur des mécanismes politiques et sociaux qui fait de l’interné un double exclu : de la polis tout comme de la santé ou même d’un droit à la subjectivité, ce qui signifie d’un droit à être humain. La dénonciation de ce constat et des psychiatres est bruyante et de là viendra cette notion, en partie, d’antipsychiatrie.

Après l’hôpital psychiatrique

Basaglia n’en conclut pourtant pas à la nécessité d’un programme d’hostilité à l’égard de sa profession pour résoudre les constats auxquels il est amené. Il estime qu’il faut replacer la question de la liberté au centre du dispositif d’intervention du psychiatre. Cela revient à travailler sur deux orientations majeures : le dépassement de l’hôpital psychiatrique et l’inscription du patient dans un nouvel univers social ; et pour réussir ce double objectif il convient de réfléchir à la notion de liberté, tout comme à celle, dans une moindre mesure, d’intentionnalité et aux modalités de construction de soi dans un rapport au monde et dans une relation à soi-même. Les lectures phénoménologiques reprennent de la vigueur dans le programme technique et politique qu’il se donne pour mission de constituer à partir du début des années 1970. Cette articulation est tout à fait essentielle. Il pense, en effet, que la destruction de l’hôpital ne peut précisément pas être le simple acte de disparition d’un lieu mais qu’il faut qu’autre chose soit pensée en parallèle. Peut-être parce que la nature a horreur du vide, mais surtout parce que la liberté ne se décrète pas selon une vision abstraite. Et enfin parce que celle-ci est un des aspects problématiques pour le patient tout comme pour le médecin puisque la liberté à laquelle aspire le malade n’est pas celle que conçoit jusqu’à présent le médecin. D’une certaine manière la subjectivité du patient se télescope à la décision du médecin dont une des responsabilités est bien d’accorder ou de refuser la liberté au patient. C’est pourquoi cette notion est selon Basaglia aussi fondamentale car le dispositif de soins est organisé autour de celle-ci. L’expérience du vécu du patient est en prendre en compte non pas tant pour interpréter le délire comme le suggèrent les psychiatres phénoménologues mais parce qu’elle représente la première étape pour explorer son rapport à la liberté. Ce travail doit se faire avant même la disparition de la structure dans lequel se trouve le patient. C’est d’ailleurs un défi puisque la structure est précisément contraire à la mise en place de ce processus.

La question de la liberté du patient s’inscrit dans la réflexion antipsychiatrique et prend une tonalité particulière dans l’univers de la psychiatrie italienne à travers l’inspiration de Franco Basaglia. Cette notion n’est pas absente dans la vision qu’il donne du médecin. En effet, la liberté de ce dernier ne doit pas être interprétée comme la possibilité pour le médecin de décliner son rapport à l’autre à travers aussi bien les catégories de l’autorité ou du paternalisme. Cette liberté doit s’articuler à la notion de responsabilité dont Basaglia a une vision exigeante et qui ne se limite pas à la seule conception juridique. Il insiste notamment sur la responsabilité du psychiatre face au savoir dont il dispose et dont il se sert. Les décisions médicales, pour autant qu’elles s’articulent à un savoir légitime, n’ont pas à faire l’économie de la prise en compte de leurs effets sur les patients et sur la prise en charge. Il n’est pas acceptable que le médecin ne prenne pas en compte cet aspect dans la construction de son savoir. D’autant que l’inscription de ses actes dans le registre du savoir s’articule à la fonction de pouvoir qui est la sienne. La vraie liberté du médecin est celle qui revient à construire un comportement qui dépasse l’écran mis habituellement entre lui et son patient afin de se protéger de celui-ci. Au final, la liberté est une notion centrale et un instrument décisif de la reconfiguration des relations entre la fonction médicale et le patient qui doit se mettre en place. L’altération dont le malade est victime est à mettre en parallèle avec l’altération dont le médecin est sujet, parfois à son corps défendant. Pour se rapprocher, chacun doit entamer un travail sur soi et vers l’autre.

Vers une conclusion

L’accent a été mis sur le psychiatre Franco Basaglia car il est apparu nécessaire de saisir au-delà d’un terme contesté, l’antipsychiatrie, un parcours intellectuel et une éthique professionnelle, sans trop tenir compte de savoir si cette figure de la critique de la psychiatrie devait être dénommé antipsychiatre ou pas. Le mot n’avait pas été créé par lui et probablement il n’était pas fait pour lui. Le mouvement antipsychiatrique demeure bien trop composite pour qu’on trouve une unité à travers les différents itinéraires individuels qui le compose et à travers les diverses contributions intellectuelles qui se sont développées en son sein ou en parallèle.

Par cet exemple, nous espérons avoir montré que la recherche en éthique se nourrit de l’approche socio-historique afin de faire de celle-ci une recherche qui ne soit pas désincarnée et en dehors en quelque sorte du réel dès lors qu’elle a la volonté de ne pas s’arrêter sur la seule étude des concepts et des notions qui concourent aux différentes conceptions de l’éthique dans la philosophie occidentale. Ce champ d’études est évidemment légitime et nécessaire mais ne saurait à lui seul incarner la recherche en éthique. Ce travail s’est largement appuyé sur le parcours d’un homme, et à ce titre, il faut savoir garder à ce récit son caractère narratif, ne pas chercher à tout prix à forger une modélisation du psychiatre-antipsychiatre et ne pas en conclure qu’il faille passer par la critique radicale de la psychiatrie pour être un psychiatre éthicien. Ce qui doit être retenu des analyses de Franco Basaglia, c’est leur profonde actualité alors même qu’elles ont été formulées dans un contexte historique – celui des années 60 – caractérisé par l’émergence de nouveaux droits démocratiques et par une transformation politique et sociale jamais égalée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Leur force est de nous interpeller encore aujourd’hui, même si elles ne sont pas totalement affranchies d’une chronologie et d’un contexte national donné. Les relations entre le savoir et le pouvoir, les liens entre folie et exclusion sociale, la complexité du noeud maladie mentale et stigmatisation sociale, le rôle du médecin dans l’espace public, sa responsabilité face à des choix politiques sont autant de thématiques qui ont passionné Basaglia et pour lesquelles il a tenté de donner des réponses. Celles-ci sont inscrites à jamais dans un contexte et à ce titre appartiennent à l’histoire. Néanmoins, il ne faudrait pas en conclure qu’elles en sont pour autant dépassées.

Il ne s’agissait pas d’émettre un jugement sur le contenu des réflexions de Basaglia et sur les manières d’entendre son métier, mais de retracer les cheminements par lesquels il a ressenti l’urgence de se jeter dans la réflexion et l’action. Il n’est pas vrai, disait-il en 1979, que le psychiatre a deux possibilités, l’une comme citoyen et l’autre comme psychiatre. Il n’en a qu’une : celle d’être un homme.

Mai 2007

Bibliographie

Basaglia Franco, Scritti, Turin, Einaudi, 2 vol., 1982.

Colucci Mario & Di Vittorio Pierangelo, Franco Basaglia, portrait d’un psychiatre intempestif, Toulouse, Erès, 2005

Scheper-Hughes Nancy & Lovell Anne M., « Breaking the circuit of social control : lessons in public psychiatry from Italy and Franco Basaglia », Social sciences and medicine, vol. 23, n°2, 1986, 159-178.